在进化生物学和细胞生物学中,一个根本性的问题是:第一个真核细胞是如何出现的?

证据表明,这一事件发生在大约 20 亿年前——当时地球上已存在 15 亿年以上的原核生物。那时,一个古细菌细胞与一个细菌细胞发生了融合,最终形成了最初的真核细胞。

所有真核细胞都含有或曾经含有线粒体。线粒体的大小与小型细菌相似,并且两者都通过分裂进行繁殖。线粒体拥有自己的 DNA,其中的基因与细菌基因相似;它们还拥有自己的核糖体和翻译因子,这些结构和功能也与细菌中的对应部分相似。这些相似性为以下观点提供了强有力的证据:线粒体起源于一种需氧细菌——这种细菌通过将来自食物的电子与氧气结合来获取能量——而该细菌被一个厌氧细胞吞入。这两个细胞及其后代随后演化出一种内共生关系(endosymbiosis),在同一个细胞质中实现了代谢上的相互支持。

同样有充分理由相信,最初“捕获”细菌的细胞是一个古细菌(archaeon)。正如我们所见,现代古细菌的基因组中编码了许多真核细胞特有的蛋白质。而在这些古细菌中,基因最接近真核生物的类群属于被称为 阿斯加德支系(Asgard lineage) 的古细菌。该类群最初是通过对海底沉积物中 DNA 片段的测序而被发现的。然而,在此之后的很长时间里,人们既未观察到活体阿斯加德古细菌,也未能将其培养出来——直到最近,经过长达12年的艰难分离实验,研究者终于在实验室中成功培养出了第一个阿斯加德古细菌。

图 《Molecular Biology of the Cell》7E Figure 1-26 在培养条件下观察到的阿斯加德古细菌的扫描电子显微镜图像。(引自 H. Imachi 等人,《Nature》577:519–525,2020)这种厌氧细胞的增殖速度极为缓慢——大约每 20 天才分裂一次(相比之下,大肠杆菌 E. coli 大约每半小时就能分裂一次)。可以看到,该细胞从表面伸出复杂的膜状突起结构,包括“囊泡样突起(blebs)”以及独特的分枝和不分枝结构。这些突起与另外两种与之共培养的生物密切相关——一种是细菌,另一种是古细菌——它们作为外共生体(ectosymbionts)与阿斯加德菌株共同被分离出来。研究人员在模拟海底环境的生物反应器中,在厌氧条件下维持深海沉积物超过 2000 天,然后尝试在不同条件下培养来自该反应器的样本。经过多年多次的继代培养(subculturing)后,他们才最终成功分离出这种古细菌及其外共生伙伴。

这一非凡的厌氧古细菌外形与任何已知原核生物都不同——具有长而分枝的突起结构,似乎与另一种细菌和另一种古细菌共同生活在一种外共生(ectosymbiotic)关系中,这两种共生体也同时被分离出来。这一奇特的阿斯加德古细菌的发现,使我们得以一窥真核生物起源的可能情景:一种古代古细菌如何逐渐捕获并与一种需氧细菌建立共生,从而开启了真核生命的演化之路。

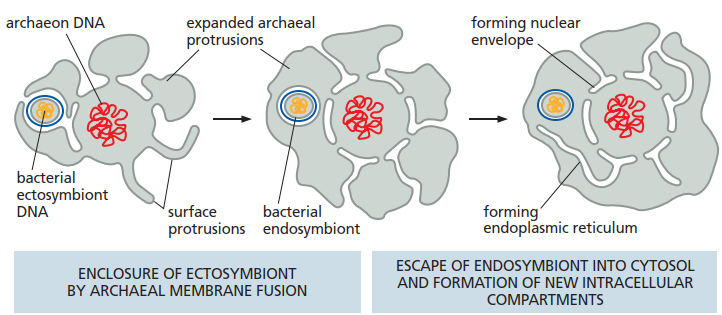

图 《Molecular Biology of the Cell》7E Figure 1-27 真核细胞早期进化阶段的可能模型。(改编自 H. Imachi 等人,《Nature》577:519–525,2020;以及 D.A. Baum 和 B. Baum,《BMC Biology》12:76–92,2014。)

在该模型中,古代 阿斯加德古细菌(Asgard archaeon) 的表面突起不断扩展,逐渐包围了一种需氧外共生细菌(ectosymbiotic aerobic bacterium),从而在两类细胞之间建立起一种共生关系。最终,这些突起彼此融合,将细菌困于古细菌的细胞质内部,使其成为一种内共生体(endosymbiont)。在这一阶段,细菌最初被源自古细菌质膜的内膜包裹(而被吞入的细菌本身仍保留着自己的双层膜结构)。随后,在进化过程中,这个内共生体脱离了外层古细菌来源的膜,进入了细胞溶质(cytosol),并逐渐演化为线粒体(mitochondrion)——其 DNA 与膜结构均来源于被吞入的细菌。如图所示,推测古细菌的这些内部膜结构通过“突起扩展与融合”的机制不断演化,最终形成了细胞核以及诸如内质网(endoplasmic reticulum)等单层膜包裹的细胞器。